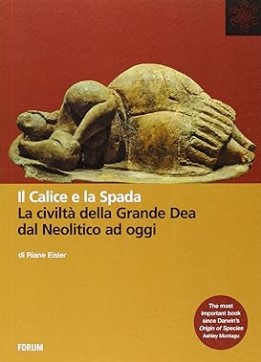

Un capolavoro che ha cambiato la visione della storia umana.

Definito da Ashley Montagu come “il libro più importante dopo L’origine delle specie di Darwin”,

Il Calice e la Spada di Riane Eisler svela un passato dimenticato: un’epoca in cui le società umane vivevano in equilibrio, fondate sulla cooperazione, la cura e il rispetto per la vita.

📖 Sintesi de Il Calice e la Spada

Riane Eisler – La storia delle nostre origini e del nostro futuro

Riane Eisler, sociologa e storica della cultura, riscrive in questo libro la narrazione tradizionale dell’umanità.

Sostiene che la storia non sia una linea di progresso dalla barbarie alla civiltà, ma una lunga oscillazione tra due modelli sociali fondamentali:

-

il modello di dominanza (la Spada), fondato su gerarchia, violenza, patriarcato, controllo del corpo e della natura;

-

il modello di partnership (il Calice), basato su cooperazione, equità, cura e rispetto reciproco tra i sessi e con l’ambiente.

Nelle epoche più antiche — dal Neolitico fino a circa 3000 a.C. — Eisler individua numerose società pacifiche, egualitarie e agricole (come quelle dell’Europa “della Dea”, ispirandosi a Marija Gimbutas), dove la spiritualità era centrata sulla vita, la fertilità e la comunità.

Con le invasioni provenienti dalle steppe euroasiatiche e l’avvento di culture patriarcali e belliche, l’umanità abbandonò gradualmente il modello del Calice, sostituendolo con quello della Spada: nascono le monarchie, gli eserciti, la subordinazione delle donne, la guerra e l’idea di possesso.

Ma Eisler non si limita a un’analisi archeologica.

Mostra come questo schema di dominanza abbia attraversato i millenni, plasmando la famiglia, la religione, la scienza e l’economia moderna.

La violenza sistemica, il sessismo e la distruzione ambientale non sono “naturali”, ma prodotti culturali di un sistema che glorifica il potere e nega la reciprocità.

Nella parte finale del libro, Eisler propone una prospettiva di trasformazione:

l’umanità può scegliere di ritornare al modello della partnership, integrando valori di cura, empatia e cooperazione nelle istituzioni, nell’educazione, nella politica e nell’economia.

Non si tratta di un “matriarcato”, ma di una gilania: una società in cui gy (donna) e an (uomo) vivono in equilibrio e collaborazione.

🌾 In sintesi

Il Calice e la Spada è un invito a ricordare che la violenza non è destino,

e che un futuro egualitario, ecologico e compassionevole

è la continuazione naturale delle nostre origini dimenticate.

📚 Il libro “Il calice e la spada” di Riane Eisler (1987) non è considerato scientifico nel senso strettamente accademico o archeologico positivista, ma è ritenuto un’opera di sintesi interdisciplinare e teorica che ha avuto un impatto enorme negli studi di genere, nella filosofia politica, nell’antropologia culturale e nella storia delle religioni.

Ecco i punti chiave della valutazione nella comunità scientifica:

🔹 1. Cosa dice il libro

Eisler propone che l’umanità abbia attraversato due grandi modelli sociali:

-

Il modello di dominanza (androcratico/patriarcale), fondato su gerarchia, violenza e controllo.

-

Il modello di partnership o gilania, basato su cooperazione, equilibrio e rispetto reciproco tra i generi e con la natura.

Sostiene che le civiltà neolitiche europee (ispirandosi a Marija Gimbutas) fossero in prevalenza pacifiche, agricole e matrilineari, e che furono travolte dalle invasioni indoeuropee patriarcali.

🔹 2. Riconoscimento accademico

-

Il libro non è riconosciuto come “scientificamente provato” dalle scuole archeologiche mainstream.

Gli archeologi più tradizionali considerano la teoria di Eisler e Gimbutas speculativa, perché si basa su interpretazioni simboliche dei reperti (dee madri, statuette, iconografia) più che su dati materiali incontrovertibili (scritture, documenti, analisi genetiche). -

Tuttavia, non è screditato: viene spesso citato nei Gender Studies, nella filosofia ecofemminista, nella sociologia e nella pedagogia, dove il valore non è la verifica sperimentale ma la capacità di elaborare paradigmi interpretativi coerenti e trasformativi.

🔹 3. Dove è accettato e studiato

-

In università americane e canadesi, “The Chalice and the Blade” è inserito in programmi di studi di genere, peace studies, ecofemminismo e antropologia culturale alternativa.

-

È ritenuto fondativo per il pensiero gilanico, per i movimenti di educazione alla pace e per la bioetica post-patriarcale.

-

È stato tradotto in oltre 25 lingue e usato anche da UNESCO e ONU in contesti educativi legati ai diritti umani e alla non-violenza.

🔹 4. Posizione della comunità scientifica tradizionale

-

Le scuole di archeologia empirica (Oxford, Cambridge, Heidelberg, Roma, ecc.) considerano le tesi di Eisler e Gimbutas “interpretazioni culturalmente suggestive ma non dimostrate”.

-

I genetisti e i paleoantropologi confermano in parte l’idea di migrazioni kurganiche violente (studi di David Reich, Haak, Mathieson), ma non accettano la dicotomia netta tra “società pacifiche matriarcali” e “società patriarcali guerriere”.

In sintesi:

🔬 Non scientifico nel senso strettamente empirico, ma fortemente influente, interdisciplinare e in parte confermato da nuove letture genetiche e archeologiche.

🔹 5. Valore attuale

Oggi Eisler viene citata come filosofa dei sistemi complessi e dell’etica della cura, più che come archeologa.

Il suo paradigma “partnership vs dominanza” viene utilizzato in:

-

neurobiologia della cooperazione (Porges, Siegel);

-

studi sulla leadership empatica;

-

ecologia sociale;

-

educazione alla non-violenza.

🌿 Cosa delle ipotesi di Riane Eisler ha trovato riscontri parziali

Negli anni successivi alla pubblicazione de Il calice e la spada (1987), la ricerca scientifica — soprattutto grazie alla genetica antica, alla linguistica e all’archeologia dei siti neolitici — ha confermato alcuni aspetti fondamentali del quadro delineato da Eisler, anche se con linguaggio più neutro e prudente.

-

La realtà di società neolitiche pacifiche e stabili

Le culture dell’Europa neolitica, come Cucuteni-Tripolye, Vinca, e parte delle culture anatoliche (Çatalhöyük, Hacılar), mostrano tracce di organizzazioni complesse senza fortificazioni, con sepolture egualitarie e nessuna evidenza di eserciti o élite guerriere.

Gli studiosi moderni non parlano di “società matriarcali”, ma di società a bassa gerarchia, cooperative e con ruoli femminili centrali, coerenti con la visione di Eisler e Gimbutas.

Quindi, la sua idea di una fase “di partnership” è in parte confermata sul piano etnografico e archeologico, anche se la parola “gilania” resta più un concetto filosofico che un dato. -

Le invasioni indoeuropee e la nascita del patriarcato militare

Qui la conferma è molto più forte. Gli studi genetici di David Reich (Harvard), Haak e Mathieson hanno mostrato che intorno al 3000 a.C. popolazioni della steppa (la cosiddetta cultura di Yamnaya) migrarono in Europa portando una forte componente genetica maschile, armi di metallo, cavalli, e strutture sociali patriarcali.

Queste migrazioni coincidono con la comparsa di gerarchie, armi, élite maschili e religioni belliche: un mutamento culturale reale e misurabile, anche se non così lineare come Eisler descrive.

Dunque, la sua intuizione sul passaggio da culture cooperative a culture di dominanza trova oggi sostegno genetico e archeologico. -

Il simbolismo del calice e della spada come metafora antropologica

Anche se non scientifico nel senso stretto, questo dualismo è oggi riconosciuto come un potente modello sistemico: in psicologia sociale, neuroscienze della cooperazione (Porges, Siegel) e studi di leadership etica, si parla di cervello “di difesa” (spada) e cervello “di cura” (calice).

Quindi il modello di Eisler, pur nato come metafora, ha trovato eco nella biologia della compassione e nella teoria dell’attaccamento, legandosi a dati neurofisiologici.

⚙️ Cosa invece resta interpretazione o costruzione simbolica

-

Il “matriarcato” preistorico come sistema politico reale

Non esiste oggi alcuna prova che nel Neolitico esistessero governi o strutture di potere femminili. Le società di allora erano probabilmente matrilineari o matrilocali, ma non “matriarcali” nel senso di dominio delle donne sugli uomini.

Eisler stessa, come Gimbutas, usava il termine per indicare un ordine di equilibrio, non di supremazia inversa. Tuttavia, alcuni archeologi la criticarono per aver dato un tono troppo idealizzato alle culture neolitiche. -

L’interpretazione religiosa delle statuette femminili come “dee madri”

Anche se molte statuette mostrano corpi femminili, la loro funzione rimane incerta: potrebbero rappresentare divinità, antenate, talismani o semplici immagini domestiche.

Gli archeologi moderni tendono a evitare conclusioni univoche: l’idea di un culto universale della Dea è vista come suggestiva ma non dimostrabile. -

La dicotomia netta tra società pacifiche e società violente

Oggi si riconosce che anche le culture neolitiche pacifiche potevano conoscere conflitti, carestie e tensioni interne, mentre alcune società indoeuropee non furono esclusivamente militariste.

Quindi il quadro è più sfumato, anche se il trend generale (dal cooperativo all’androcratico) resta sostenuto dai dati. -

Il linguaggio quasi teleologico di “caduta” e “redenzione”

Eisler descrive la storia come una regressione da un’età dell’oro gilanica a un’epoca di dominio, e auspica un ritorno al modello di partnership.

Dal punto di vista scientifico, questa è una narrazione morale e simbolica, non una ricostruzione cronologica. Ma ha un grande valore educativo e politico.

🌍 Valore complessivo oggi

La comunità scientifica considera Il calice e la spada:

-

non una prova, ma una visione coerente e ispiratrice che ha aperto nuove domande;

-

non archeologia, ma filosofia culturale basata su dati archeologici reinterpretati;

-

non verificabile in laboratorio, ma fondante per gli studi sulla non-violenza, l’ecologia sociale e l’equilibrio di genere.

Oggi molti studiosi (come Heide Goettner-Abendroth, Carol Gilligan, Merlin Stone, e anche alcune neuroscienze empatiche) considerano il pensiero di Eisler parte di una corrente scientifico-umanistica più ampia, che integra dati empirici e valori etici.

In altre parole:

Eisler non è “scientifica” nel senso riduzionista, ma è visionaria nel senso sistemico — e molte sue intuizioni hanno trovato conferme indirette grazie alla genetica, all’archeologia recente e alle scienze della cooperazione.

🌍 Il sostegno delle scienze genetiche e archeologiche

Dopo l’uscita del libro di Eisler nel 1987, la ricerca genetica sull’origine dei popoli europei ha compiuto un salto enorme.

Negli anni Duemila, con il sequenziamento del DNA antico, si è scoperto che il passaggio da società agricole pacifiche a società guerriere patriarcali non era una fantasia simbolica, ma un evento demografico concreto.

Gli studi più importanti sono quelli coordinati da David Reich (Harvard Medical School), Eske Willerslev (Copenhagen) e Wolfgang Haak (Max Planck Institute di Jena).

Tra il 2015 e il 2020, le loro analisi genomiche su centinaia di scheletri hanno mostrato che attorno al 3000 a.C. popolazioni della steppa pontico-caspica, dette “Yamnaya”, penetrarono in Europa portando:

-

un’elevata percentuale di DNA maschile di tipo R1b;

-

cavalli, armi di bronzo e un’organizzazione patriarcale e pastorale;

-

un crollo demografico delle popolazioni agricole precedenti, in gran parte sostituite o assorbite.

Reich, nel suo libro Who We Are and How We Got Here (2018), descrive questo come “una delle più grandi migrazioni della storia umana” e ammette che segnò la fine delle culture egualitarie neolitiche.

Haak e Mathieson (Max Planck, Nature 2015 e 2018) confermano lo stesso quadro genetico.

In pratica, la “spada” di Eisler — cioè la cultura maschile-militare — ha oggi una traccia biologica concreta: una sostituzione maschile massiccia e violenta, che coincide con l’emergere di società gerarchiche, patriarcali e teocratiche.

🏺 Il contributo dell’archeologia neolitica

Molte ricerche archeologiche indipendenti hanno riletto i siti del Neolitico in chiave più vicina al modello gilanico.

L’archeologa Marija Gimbutas, ma anche Lynn Meskell (Stanford), Ian Hodder (Cambridge) e Douglass Bailey (San Francisco State University), hanno studiato le città neolitiche anatoliche ed europee (come Çatalhöyük, Cucuteni-Tripolye, Vinca) scoprendo:

-

abitazioni di uguale dimensione, senza palazzi o fortezze;

-

sepolture senza differenze marcate di rango o sesso;

-

assenza di armi in contesti rituali;

-

una forte presenza di simboli femminili, di fertilità e di cicli naturali.

Hodder, pur mantenendo cautela, parla di società “bilanciate e cooperative”.

Meskell ha evidenziato che la vita domestica di Çatalhöyük ruotava intorno a reti di mutuo aiuto, non a gerarchie.

Bailey ha sottolineato che la preminenza simbolica del corpo femminile è un dato reale, anche se il significato rimane aperto.

Queste ricerche non parlano di “matriarcato”, ma di sistemi comunitari non-gerarchici, coerenti con la prima parte della visione di Eisler.

🧠 Il sostegno delle neuroscienze sociali e della psicologia della cooperazione

Negli anni Novanta e Duemila, un altro campo ha rafforzato l’intuizione di Eisler: le neuroscienze dell’empatia e della cooperazione.

Lo psicologo Stephen Porges con la Polyvagal Theory (Università del North Carolina) ha mostrato che il nostro sistema nervoso è orientato alla connessione e alla sicurezza relazionale, non alla violenza:

Il cervello umano prospera in ambienti di fiducia e collaborazione; la paura cronica induce invece dominanza, controllo e distruzione.

Parallelamente, Daniel Siegel (UCLA) e Antonio Damasio (USC) hanno dimostrato che le emozioni empatiche e la regolazione affettiva sono funzioni centrali dell’evoluzione sociale.

In altri termini, la biologia stessa conferma che il modello “del calice” — cooperativo e interdipendente — è più coerente con la nostra neurofisiologia di quanto non lo sia il modello competitivo.

🌱 Le scienze sociali e la teoria dei sistemi

Anche sociologi e teorici della complessità, come Fritjof Capra, Humberto Maturana, Joanna Macy e Elisabet Sahtouris, hanno ripreso Eisler nel descrivere l’evoluzione sociale come un passaggio da sistemi di dominanza lineare a reti di partnership.

Eisler stessa, in collaborazione con il Center for Partnership Studies, lavora oggi con istituzioni ONU e UNESCO per modelli educativi e sociali basati su cooperazione, cura e parità di genere.

⚖️ In sintesi ragionata

Le scienze “dure” — genetica e archeologia — hanno dato fondamento storico all’intuizione di una transizione reale da culture egualitarie a culture patriarcali armate.

Le scienze “morbide” — psicologia, biologia sociale, teoria dei sistemi — hanno fornito fondamento biologico e cognitivo al principio della partnership come condizione naturale della specie.

Ciò che resta ancora ipotetico è la ricostruzione religiosa e simbolica unitaria della Dea Madre, ma anche qui l’archeologia moderna non la esclude: riconosce la centralità del principio femminile nella spiritualità preistorica, solo in forme molteplici e locali, non monolitiche.

In definitiva, Il calice e la spada non è mai stato un manuale scientifico, ma una visione preveggente.

A distanza di decenni, molti dei suoi assi portanti — la cooperazione originaria, l’irruzione delle società patriarcali guerriere, l’importanza della cura e della reciprocità — sono oggi sostenuti da dati empirici moderni, pur se con linguaggio diverso.

Vuoi che ora ti mostri quali passi precisi di Eisler (con pagine o temi principali) trovano corrispondenza diretta con queste ricerche moderne — ad esempio “origine della guerra”, “ruolo della donna”, “transizione kurganica”, “neurobiologia della cura”? Potrei scriverlo come un confronto narrativo fra Eisler e la scienza contemporanea.

🌾 1. La visione originaria di Eisler: la cooperazione come condizione umana di base

Nel cuore de Il calice e la spada, Eisler afferma che la cooperazione, la cura e la reciprocità sono la matrice originaria della civiltà umana, e che il patriarcato guerriero è un’infezione storica successiva, non una condizione naturale.

Secondo lei, le prime società agricole neolitiche, sviluppatesi in Anatolia, nei Balcani e in Europa centrale, erano società di partnership, in cui donne e uomini partecipavano insieme alla produzione, alla spiritualità e alla vita comunitaria, senza gerarchie rigide né culto della violenza.

Oggi, questo punto trova eco nelle ricerche genetiche e archeologiche:

gli studi sul DNA antico, guidati da David Reich e Eske Willerslev, dimostrano che le popolazioni neolitiche europee, discendenti dagli agricoltori anatolici, vivevano in sistemi stabili, densi, ma non militarizzati.

Nei siti di Çatalhöyük (Turchia), Vinca (Serbia) e Cucuteni-Tripolye (Ucraina), non si trovano armi né fortificazioni.

Le sepolture mostrano parità di trattamento tra i sessi: uomini e donne sepolti con gli stessi oggetti, nessun segno di re o guerrieri.

Questo corrisponde quasi letteralmente al “mondo del calice”: un equilibrio tra vita, lavoro e sacralità della natura.

⚔️ 2. L’irruzione della spada: le invasioni delle steppe

Eisler scrive che la “spada” rappresenta la cultura della dominanza, la rottura dell’armonia gilanica.

L’arrivo di popoli nomadi guerrieri, provenienti dalle steppe euroasiatiche, segna per lei il passaggio da società di cooperazione a società di dominazione.

Quando Eisler lo scrisse, nel 1987, era una teoria ancora non provata.

Oggi, gli studi genetici pubblicati su Nature (Haak et al., 2015; Mathieson et al., 2018) hanno dimostrato che, circa cinquemila anni fa, l’Europa fu effettivamente investita da una migrazione massiccia di popolazioni della steppa, note come Yamnaya o proto-indoeuropee.

Queste popolazioni introdussero il cavallo, il carro, le armi di bronzo, e un modello patriarcale fortemente militarizzato.

Nei cimiteri dell’età del bronzo, come quelli della cultura di Corded Ware, i corpi maschili sono sepolti con armi, mentre le donne compaiono subordinate o scomparse.

Il dato genetico è impressionante: in alcune regioni dell’Europa centrale, il 90% del cromosoma Y (maschile) fu sostituito in una sola generazione.

È una traccia biologica del genocidio culturale e sessuale che Eisler aveva intuito simbolicamente.

La “spada” non è più solo un’immagine poetica: è un evento reale inciso nel DNA.

🕊️ 3. La spiritualità della Dea e la caduta del principio femminile

Eisler, seguendo Gimbutas, descrive il mondo pre-patriarcale come permeato dal culto della Dea Madre, simbolo della vita, della ciclicità e della rigenerazione.

Secondo lei, il passaggio alle religioni patriarcali segnò l’espulsione del femminile sacro e la demonizzazione della natura.

Anche se la scienza non parla più di una “Dea universale”, molte ricerche archeologiche e antropologiche (ad esempio Ian Hodder, Lynn Meskell e Douglass Bailey) riconoscono oggi che nelle culture neolitiche il principio femminile era centrale, e che la rappresentazione della donna era connessa non a sottomissione o erotismo, ma a fertilità, morte, rinascita e comunità.

Queste figure, spesso stilizzate e potenti, rappresentano una visione del corpo come sacro e collettivo, non come possesso individuale.

D’altra parte, studi linguistici e religiosi mostrano che con la diffusione delle lingue indoeuropee si afferma un pantheon maschile guerriero — Zeus, Indra, Perun — mentre le divinità femminili vengono degradate o integrate come consorti.

È il passaggio dal principio della madre al principio del padre come fondamento della legge, esattamente come Eisler aveva descritto.

🧬 4. La biologia della cooperazione: il calice dentro il corpo umano

Eisler affermava che il modello della partnership non è solo un ideale sociale, ma una condizione biologica della specie umana.

Negli anni Ottanta era un’intuizione filosofica; oggi è un fatto neurobiologico.

Le ricerche di Stephen Porges (Polyvagal Theory) e Daniel Siegel (Interpersonal Neurobiology) mostrano che il sistema nervoso umano è progettato per la regolazione interpersonale: l’empatia, la connessione e la cooperazione non sono virtù morali, ma meccanismi fisiologici di sopravvivenza.

Quando le società premiano la paura, la competizione e la dominanza, il sistema nervoso entra in modalità difensiva, producendo stress cronico, ansia e violenza.

Il cervello “di cura” e il cervello “di guerra” sono due modalità del medesimo organismo — proprio come il “calice” e la “spada”.

Studi evolutivi di Sarah Hrdy (Mothers and Others, Harvard University Press, 2009) dimostrano che la sopravvivenza umana si basò sulla cura collettiva dei piccoli e sulla cooperazione tra madri e parenti.

Questo dato biologico sostiene la tesi etica di Eisler: la partnership è la base naturale, la dominanza è una deviazione culturale.

🌱 5. La teoria dei sistemi e la nuova scienza della partnership

Negli ultimi decenni, fisici e biologi dei sistemi complessi — Fritjof Capra, Humberto Maturana, Francisco Varela, Elisabet Sahtouris, Joanna Macy — hanno formulato un’idea di evoluzione basata non sulla competizione ma sulla co-evoluzione cooperativa.

Le reti naturali, dagli ecosistemi alle cellule, sopravvivono grazie all’interdipendenza.

La vita, in altre parole, non è lotta per la sopravvivenza ma rete di mutuo sostegno.

Questo linguaggio è scientifico, ma traduce la stessa intuizione di Eisler con parole moderne.

Il “calice”, cioè la cooperazione, non è un’utopia spirituale: è la struttura portante dell’universo vivente.

Eisler oggi collabora con il Center for Partnership Systems (California) e con programmi ONU sull’educazione alla non-violenza e all’equità di genere, applicando concretamente la sua teoria come modello di politica pubblica e di sviluppo sostenibile.

🌕 6. Dove la scienza resta prudente

Gli studiosi continuano a distinguere tra la ricostruzione simbolica e la dimostrazione empirica.

Non esiste prova che tutte le culture neolitiche fossero “pacifiche” o che adorassero una medesima Dea.

Ma esiste ormai un consenso crescente sul fatto che il patriarcato e la guerra non sono “naturali”, bensì prodotti storici specifici, nati in un contesto ambientale e tecnologico preciso (la steppa arida e il dominio pastorale).

Questo è, in sostanza, ciò che Eisler aveva intuito con linguaggio poetico e morale: la violenza è un’anomalia storica, non il destino umano.

🌈 7. Conclusione gilanica

Oggi possiamo dire che Il calice e la spada si colloca a metà tra filosofia preveggente e profezia scientificamente compatibile.

Non tutto è verificabile, ma quasi tutto è oggi coerente con i dati emersi:

le società egualitarie del Neolitico, la sostituzione maschile indoeuropea, la biologia della cooperazione, la psicologia della cura, la resilienza ecologica dei sistemi basati su reti e non su gerarchie.

La scienza, riscoprendo la cooperazione come principio naturale, ha finito per dare dignità al sogno di Eisler:

un’umanità che non ritorna al passato, ma recupera l’equilibrio perduto, reintegrando il calice dentro la spada — o, come direbbe lei, il femminile dentro l’umano.

Il matematico serbo Milutin Milanković (1879-1958) dimostrò che il clima terrestre subisce oscillazioni regolari dovute ai movimenti astronomici della Terra:

-

Eccentricità dell’orbita (cambia ogni ~100 000 anni)

-

Inclinazione dell’asse (41 000 anni)

-

Precessione dell’asse (19-23 000 anni)

Questi tre fattori alterano la quantità di luce solare che raggiunge le varie latitudini, provocando alternanze di periodi caldi e freddi, cioè le ere glaciali e interglaciali.

Non è quindi una teoria sociale, ma un metronomo climatico che scandisce la storia profonda della Terra.

❄️ 2. L’applicazione agli ultimi 12 000 anni

Quando la climatologia paleocena e quaternaria è maturata (anni ’70-2000), i ricercatori hanno potuto calibrare i dati archeologici sullo sfondo di questi cicli.

Ed è qui che il quadro di Eisler trova una base fisica.

Dopo l’ultima glaciazione (circa 11 700 a.C.), il pianeta entra nell’Olocene, un periodo eccezionalmente stabile e caldo dovuto proprio a una combinazione favorevole dei cicli di Milanković: l’inclinazione dell’asse aumentò, l’orbita divenne più circolare e le stagioni più regolari.

Quel clima mite permise la rivoluzione agricola in Anatolia, Mesopotamia, Balcani e Valle del Nilo — cioè la nascita delle società che Eisler chiama di “partnership”.

In sostanza, il clima gilanico esiste davvero: un periodo caldo, fertile, umido e stabile che rese possibile un’economia basata su piante, frutti, ceramiche, comunità dense e pacifiche.

Le donne potevano gestire la semina, il raccolto, la conservazione, la tessitura, la vita sociale.

La natura, non essendo minacciosa, favoriva una cultura di cooperazione e di sacralità terrestre.

🌬️ 3. Il collasso climatico e la nascita della dominanza

Tra il 4200 e il 3200 a.C. accadde un evento chiave: la cosiddetta “crisi climatica del 4.2 ka BP”, oggi riconosciuta globalmente come una delle peggiori siccità dell’Olocene.

Questa fase coincide con una variazione dei cicli di precessione che ridusse l’insolazione estiva, rendendo più aride le steppe pontico-caspiche.

I dati sedimentologici del Mar Nero, del Caspio e della steppa ucraina mostrano un improvviso inaridimento dei pascoli: la vegetazione cedette il posto alla steppa secca.

Le popolazioni di allevatori, spinte dalla fame, si mobilitarono verso ovest e sud — proprio quelle che gli studi genetici identificano come Yamnaya, portatrici della “spada”.

Quindi non fu un’invasione “spirituale”, ma un evento eco-climatico: il clima distrusse l’equilibrio delle società di partnership, e costrinse altre popolazioni a militarizzarsi per sopravvivere.

Le guerre, la cavalleria e il patriarcato furono in parte adattamenti a una crisi ambientale generata dai cicli astronomici di Milanković.

In termini eisliani:

Il Calice fiorì nel caldo umido dell’Olocene,

la Spada nacque nel vento secco della steppa.

🔥 4. Quando la scienza climatica arrivò a corroborare la tesi

Le conferme iniziarono negli anni ’90 con i carotaggi di ghiaccio in Groenlandia (GRIP, GISP2) e poi, nel XXI secolo, con i sedimenti marini e lacustri analizzati da esperti come Harvey Weiss (Yale), Holmes & Street-Perrott, Gasse, Ruddiman e altri.

Questi studi mostrarono che i collassi di molte civiltà antiche (Sumeri, Akkadi, Vinca, Tripolye, Egitto antico) coincidono con minimi di insolazione legati ai cicli di Milanković.

Negli stessi decenni, Marija Gimbutas e poi Eisler vennero rilette da climatologi e archeologi ecologici (come Bryan Hayden, Joseph Tainter, Peter de Menocal), che riconobbero come le transizioni culturali fossero spesso reazioni a stress climatici.

In altre parole, il patriarcato non “apparve dal nulla”:

fu una mutazione socio-ambientale indotta dal raffreddamento e dalla siccità, perfettamente leggibile nei cicli di Milanković.

🌦️ 5. Il senso attuale: clima, crisi e ritorno del Calice

Oggi, nel pieno dell’Antropocene, i climatologi parlano di un nuovo squilibrio artificiale: stiamo forzando il clima in modo più rapido di qualsiasi ciclo naturale precedente.

Ma la memoria dei cicli di Milanković ci ricorda che le società cooperative prosperano in fasi di stabilità climatica, mentre le società autoritarie emergono in fasi di stress ecologico.

È una legge quasi biologica della storia.

Così, i cicli astronomici finiscono per avvalorare retroattivamente la tesi di Eisler:

le civiltà di partnership non sono un mito, sono prodotti di equilibri climatici favorevoli, e la loro distruzione fu scritta nei cieli, non nelle favole.

Quando la Terra si inaridisce, l’uomo prende la spada; quando rifiorisce, riscopre il calice.